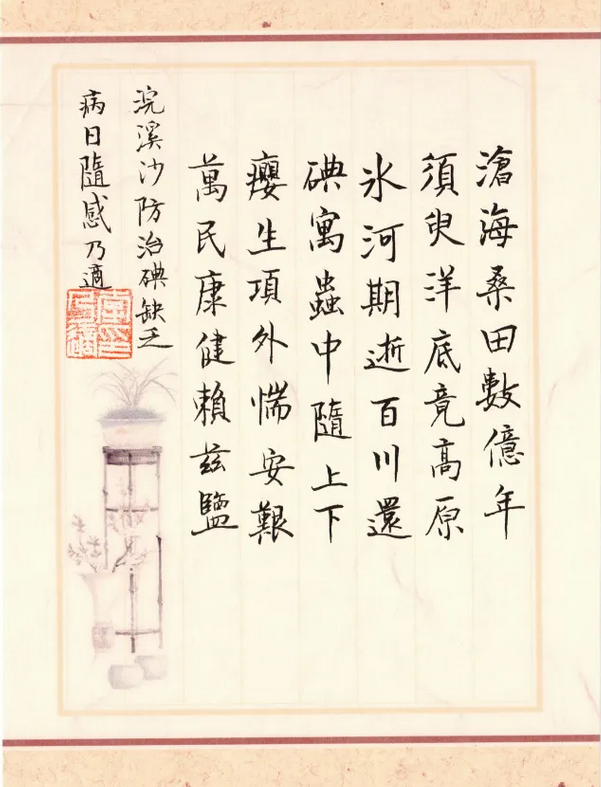

浣溪沙

沧海桑田数亿年,

须臾洋底竟高原。

冰河期逝百川还。

碘寓虫中随上下,

瘿生项外惴安艰。

万民康健赖兹盐。

万亿年前,地球尚笼罩于汪洋大海之中时,碘已经悄悄与酪氨酸分子结合,穿梭于单细胞生物的机体内外。随着漫长的生物进化,碘对于海洋中大量浮游生物越来越不可或缺,于是造就了碘在海洋生物中的富集。而这些早期生命在终结后沉入海底,成为碘循环的重要来源。

“沧海桑田数亿年。”约三千多万年以前,印度板块撞击欧亚大陆板块后,造山运动最终使海底成为了“世界屋脊”——青藏高原。而沉睡于海底的各种浮游生物遗体由此上升万米之高,其中所富集的碘也覆盖于青藏高原的地表。然而其后数次冰河时期的气候巨变,几千万年的雨水冲刷,终于将覆于地表的碘随着百川入海而搬运至太平洋之中,造就了我国地理上的碘含量梯度:由海边向高原,总趋势越来越低。这也就意味着我国的碘缺乏病分布呈现着由沿海向内陆越来越广泛、也越来越严重的患病趋势。在最高的山脉与最大的海洋之间,我国的碘缺乏病可想而知必将是最为普遍的。

“人猿相揖别。”距今几十万年前,人类终于登上了历史舞台,经过漫长的岁月走向了文明时代。在有史可载的人类记录中,春秋末期的《庄子·内篇·德充符》就以一位说客的绰号“瓮盎大瘿”使缺碘性甲状腺肿的形象跃然纸上。东晋葛洪的《肘后备急方》则已记载用海藻酒治疗“瘿病”的验方。到了隋代名医巢元方的《诸病源候论》,“瘿候”已经单独列为一“候”,讨论病因病机问题了。这些成就,一方面反映了我国古人对于缺碘性甲状腺肿的深刻认识,另一方面也说明了甲状腺疾病在当时实属相当常见。

西方在文艺复兴后,科学技术进入飞速发展的时代,甲状腺领域也不例外。至上世纪初,当甲状腺提取物已经能够获得,对于甲状腺激素的生理作用就了解得越来越多。当位处阿尔卑斯山区腹地的瑞士同样深受缺碘性甲状腺肿困扰之时,一代名医埃米尔·特奥多尔·科赫尔(Emil Theodor Kocher)通过改变甲状腺手术术式;同时,他在甲状腺生理学、病理学研究方面也建树颇丰,于1909年获诺贝尔生理学或医学奖。此后甲状腺研究进入了一个快车道,碘元素作为甲状腺激素的原料也真相大白,而补充碘剂则逐渐成为主流。

我国的补碘干预,始于抗战时期的大后方。1940年,云南的盐场率先生产碘盐,当时在个旧锡矿工人群体曾试行碘盐干预但豫湘桂战役的长驱直入使该项计划无疾而终。新中国成立后,自50年代起,天津医学院创校校长、原协和内科教授朱宪彝(1930年毕业于北京协和医学院并获文海奖)将后半生精力全部投身于碘缺乏病的防治之中,先后成立了北方与南方地方病研究室,并带领团队开展了补碘的各种尝试。尽管朱宪彝教授于1984年仙逝,但食盐加碘的政策终于在1995年全国推广并于5年后实现了国家水平上的“消除碘缺乏病”。

“万民康健赖兹盐。”时光回溯至2004年,在实行全民加碘政策9年后,研究显示儿童的智商增加了10-15;如此功德,想必朱宪彝教授九泉之下,一定也会激动不已吧。

文字/内分泌科 李乃适

编辑/陆灵煜 洪成伟