本期口述:支玉香

本期整理:王敬霞

本期病种:遗传性血管水肿(HAE)

HAE是一种凶险而鲜为人知的罕见病,是一种常染色体显性遗传病,绝大多数表现为C1抑制物量的缺乏或功能缺陷,因此传统上又称C1抑制物缺乏症,发病率为1/10000-1/50000。症状除四肢、颜面等部位水肿外,还可表现为剧烈腹痛,近60%的患者出现喉头水肿,部分患者因此窒息死亡。

第一时间被HAE患者想到,深深地被他们需要,听到或看到他们转危为安,心里就踏实了,这是我作为医生最大的成就感。

▲支玉香在门诊为患者诊治

被患者称为“定时炸弹”

HAE患者大多表现为四肢及颜面部水肿,还可以表现为胃肠道黏膜水肿。用病人的话来说,HAE就像隐藏在体内的一颗定时炸弹,虽然知道有它的存在,但爆发却没有什么规律,上次是手肿,这次是脸肿,下次就可能侵犯到喉咙。有些诱因可以诱发水肿,就像“导火索”,比如轻微外伤、手术创口、情绪波动等。正常我们被蚊子咬了,可能就是起一个包,但有的HAE病人就会引发水肿。经常有病人发照片给我,一看手脚肿的像馒头一样,颜面肿到睁不开眼,皮肤都是透亮的,好像下一秒就要崩开。

虽然症状看起来有点吓人,但HAE的“脾气”还算温和,最危险的致命症状是咽喉部水肿,从水肿发生到窒息平均时间约4.6小时。我国约有58.9%遗传性血管性水肿患者发生过喉头水肿,致死率达40%。

有一个病例至今让我印象深刻,一位二十多岁的大学生已经明确诊断为HAE,日常用药物控制得也比较稳定,因为备考研究生就疏忽了规律服药,突发喉头水肿,进了ICU。当时已经与当地的医生沟通过,一旦情况危急马上进行气管切开,但医生并不知道HAE的严重性,没有及时做气切,结果患者在医生插管的过程中就去世了。

“遗传性”这几个字的出现就意味着,几乎每一位HAE患者背后都有庞大的“家系”。如果父母有一方患病,那么子女将有一半的可能性“中招”。一位40多岁的女性患者,唯一的孩子在18岁时因突发喉头水肿去世,而她的母亲、舅舅、姨妈等亲属也都患有同样的疾病。我们积累到现在的600多个病人,就来自近300个家系,这也成为除德国、意大利外世界范围内最大的遗传性血管水肿样本量。

我与HAE的不解之缘

说起与HAE的结缘,要追溯到我的高中时代。那时我患上了严重的关节炎,洗脸、系扣子这种简单的动作做起来都困难,还为此休学一年。当时我去县医院就诊,虽然医院的环境简陋,但我拍完片吃完药,病就好转了,又可以去读书了。医院里穿梭的“白大衣”成为我的向往,这个职业可以帮到很多人,我觉得他们非常神圣。从这时起,我对“医生”有了不一样的情感,高考填报志愿的时候,我清一色填写的都是医学院校。

本科我读的是临床医学,研究生阶段进入了风湿免疫领域。2000年是我人生的重要拐点,我考取了协和医科大学(现北京协和医学院)的博士研究生,老师建议我从事变态反应的研究。当时变态反应类疾病在我国的发病率已呈上升趋势,但专业医生却非常少。如果说变态反应科医生是“凤毛麟角”,那从事HAE研究的就是“孤岛”。

20世纪80年代初,北京协和医院张宏誉教授诊断了国内第一例HAE。他对每位患者的情况都了然于心,一页页详实的病案也记录了张教授的每一次诊断治疗,每一次查房。我成为他的博士生时,张教授已经“孤军奋战”了将近20年。他建议我从事HAE领域研究,我并没有考虑太多,就欣然接受了。直到真正走进这个领域,我才明白导师选自己做“接班人”的理由。我读博时已经30多岁,足够成熟稳重,有着较强的责任心,“善良”可能也是重要的因素。

▲支玉香与导师张宏誉教授

有一个患者大年三十发生咽喉部水肿,张教授不分白天黑夜地陪患者在病房里度过最难熬的时间。他说,这个病你要付出很多,因为患者随时处在“爆炸”的边缘。而张教授的这种使命感和医者仁心也深深感染了我,从此,我与HAE便“绑”在了一起。

心里更有底了

读书时,HAE又叫C1抑制物缺乏症,通过检查补体C1抑制剂的浓度和功能确诊。C1抑制物缺乏分为两类,一类是补体C1抑制剂蛋白浓度低,含量少,功能也低,称为1型;2型则是补体C1抑制剂含量正常,但是功能明显降低。既往国际报道中,85%的HAE患者是Ⅰ型,15%是Ⅱ型。以前我们只能检查C1抑制剂蛋白浓度。只要浓度不够,就可以确诊为HAE-1型患者。但为了防止可能的漏诊,我就在张教授工作的基础上率先在国内引进了补体C1抑制物功能检测,让Ⅱ型患者也能被诊断出来。

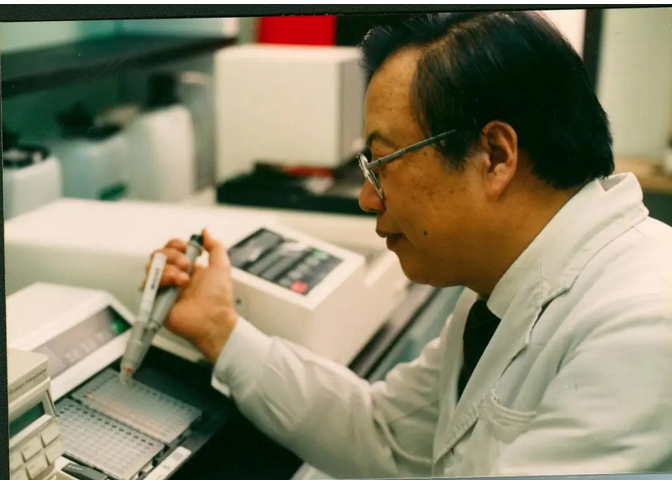

▲张宏誉教授在工作中

HAE是遗传病,我就想,不同的遗传背景会不会在临床上有差异?所以,我牵头建立了中国人C1抑制物基因突变谱,在诊断方面逐渐与国际接轨,也实现了HAE从生化到分子诊断的升级。比如有的患者产检时检查基因突变,有了基因谱,罕见病的筛查就变得更为方便和准确,相当于把HAE的防控关口前移了。后来我又在国际期刊上报道了我国HAE的发作特点,并首次报道了C1抑制物新的基因突变类型,研究成果获得国际同行专家的关注和认可。

HAE应急治疗及日常预防治疗用药在国内一直是空白,这也让我非常着急。既往HAE急性发作期的治疗通常使用冻干的新鲜血浆,利用其中的补体C1抑制物来缓解水肿程度。但大多医生对HAE认知不足,再加上血液制品紧缺等因素,多数病人在水肿急性发作时到当地医院后,会第一时间打电话给我,由我与医生解释HAE以及新鲜血浆使用的必要性。这无疑增加了急救时间,甚至还可能造成延误。而日常预防治疗用药就是依靠达那唑这类雄性激素药物减少水肿频次,但很多女性患者因担心药物副作用而自行停药,导致水肿频繁发作。

2016年,北京协和医院举办了第一次HAE医患交流会,30多位患者参加。到了2017年,在CORD罕见病中心与国际HAE组织的帮助下,中国雨燕血管关爱中心正式成立,最初的成员就是我们多年来积累的患者。重大新机出现在2018年,HAE被正式纳入第一批罕见病目录;10月,在张抒扬院长等地推动下,中国罕见病联盟成立,HAE被更多人认识、关注,也加速了国外治疗药物的引进。

▲在2019年罕见病高峰论坛上,HAE国际组织成员及中国HAE组织者合影

利好消息接踵而至。2021年4月,HAE急救药物艾替班特在我国上市,2021年底纳入国家医保。就像很多过敏患者随身携带的肾上腺素笔一样,患者一旦发生急症水肿,随时可以自救。2021年初,HAE预防治疗用药拉那利尤单抗注射液正式进入中国,2022年底纳入国家医保目录。现在病人不仅有了预防药,身边也备了急救药,我心里更有底气了。

带患者走出黑暗

诊治HAE的医生在摸索中前行,病人也在黑暗中独行了很久。根据我们的调研,患者发病多在10~30岁,但明确诊断平均需要13年。有些患者按过敏治疗,但常规抗过敏治疗无效;有的因为反复无法治愈的腹痛,不得不剖腹探查,开了刀;有的患者被诊断为阑尾炎,将阑尾切掉;有的进入ICU仍有可能因为医生不了解HAE而延误治疗。前阵子我接诊了一位70多岁的病人,他从十几岁就出现了水肿,这条曲折的确诊之路他走了60多年,这也是我迄今碰到明确诊断花费时间最久的了。

▲支玉香参加罕见病多学科会诊

从张教授交给我时的200多位患者,到现在600多位,看似成倍增长的数字还远远不够。按照粗略估算,中国仍有近3万名HAE患者未被发现。所以,我们也在不断扩大“搜寻”范围,每月为来自全国各地的医生开办两三场讲座、研讨会,通过罕见病诊疗协作网平台远程指导其他医院的诊疗,不断推动提高各级医院、各级医生对HAE的认知度。HAE专科门诊在协和的落地,也为更多HAE患者打开了希望之门。

▲支玉香通过不同平台提升医生和患者对HAE的认知度

20多年前,我“继承”了张宏誉教授的事业,我把自己的手机号留给每一位HAE患者,并24小时“待机”,只为了让患者能够第一时间找到我。我正在把接力棒往下传递,也期待更多医生关注HAE,更多患者能被“找”到。

如今,国内HAE的治疗已和国际接轨,我们相信隧道的尽头真的有光!

图片/孙良 支玉香提供

编辑/王敬霞